TIBET

Hubert von Goisern: Tibet-Tagebuch 1996

Lhasa, 7. Mai 1996. Tseten und ich sind seit etwa zwei Stunden hier am Flughafen zusammen mit etwa 50 Touristen, die aus Europa und Amerika mit dem Flugzeug angereist sind. Die Paß- und Visakontrolle geht nur schleppend voran. Zwei uniformierte Chinesen arbeiten, weitere sechs stehen herum und observieren. Eine junge Frau, ebenfalls Soldatin, ist besonders eifrig und richtet alle fünf Minuten mit Akribie die Reihe der Wartenden aus. Auch die Gepäckstücke müssen in einer geraden Linie stehen.

Dicke Freunde in dünner Luft

Die Höhe von 3.800 Metern macht den meisten zu schaffen. Einige lehnen sich erschöpft an die Wand an. Eine ältere Frau, eine Kanadierin, fächelt sich mit dem Paß Luft zu. Die Chinesin wird handgreiflich und zerrt sie zurück in die Reihe. Eine Gruppe Tibeter, ebenfalls mit dem selben Flug angereist, wird in einem eigenen Zimmer kontrolliert - unter Ausschluß der Öffentlichkeit. Ohne Bestechung ginge da gar nichts, teilten sie mir vorher schon mit. Man überläßt halt irgendwas vom Mitgebrachten.

Paßkontrolle. Ich habe keine Probleme. Tseten wird eingehender geprüft. Sie hat einen europäischen Paß. Ihr Aussehen ist aber tibetisch, ebenso ihr Name. Aber im Computer steht nichts Auffälliges über sie. Und bald stehen wir draußen und sind in Tibet. Für mich ist es ein Traum, der wahr geworden ist.

Und auch für Tseten. Sie war drei Jahre alt, als sie mit ihren Eltern und ihrer gesamten Familie ins Exil flüchtete. Seither, das war 1961, hat sie davon geträumt, irgendwann einmal zurückzukommen, aber diese Reise immer wieder aufgeschoben, weil sie Angst hatte. Die Angst ist berechtigt. Ihre Mutter ging 1987 auf einen Besuch zurück nach Tibet und wurde prompt festgenommen. Sie saß sechs Jahre im Gefängnis.

Ich habe Tseten durch Zufall vor einem halben Jahr kennengelernt und als sie mir die Geschichte ihres Lebens und die Leidensgeschichte ihres Volkes schilderte, hab' ich sie dazu überredet, diese Reise mit mir zu machen. Mit dem Argument: "Komm mit und schau'n wir's uns selber an. So schlimm, wie du das schilderst, kann es doch nicht sein."

Ich kannte die Situation aus ihren Schilderungen, aus Büchern und wußte, daß Tibet seit fast 50 Jahren ein von China besetztes Land war, in dem sich die Menschenrechtsverletzungen eigentlich am laufenden Band abgespielt haben, seit die Chinesen dort sind. Aber all diese Geschichten von Folterungen und Greueltaten und Bespitzelungen schienen mir übertrieben. Ich sollte eines Besseren belehrt werden.

Ein Bus bringt uns vom Flughafen ins Zentrum der Stadt. Bei mir löst der Sauerstoffmangel abwechselnd Euphorie aus - oder Depressionen, wenn etwas auftaucht, das nich in das schöne Bild paßt: zum Beispiel das riesige Areal von Betonbauten auf der Busfahrt in die Stadt: "Entwicklungs- und Forschungszentrum" hat man auf Englisch auf ein Schild geschrieben. Drinnen freilich sitzen Soldaten - eine Spezialeinheit, die ausrückt, wenn es in Lhasa Probleme gibt, wie uns die Tibeter später aufklären.

Wir beziehen Unterkunft in einem Hotel in der Nähe des Barkhor, jenes Viertels, in dem die Tibeter leben, in dem sie noch so leben dürfen, wie sie gern leben wollen. Das tibetische Ghetto macht etwa fünf Prozent der Fläche Lhasas aus. Die restlichen 95 Prozent der tibetischen Gebäude wurden von den Chinesen niedergewalzt und an ihrer Statt kommunistische Zweckbauten errichtet - mit der Ästhetik von Schuhschachteln.

Obwohl wir müde sind und mit Atemnot kämpfen, hält uns nichts im Hotel. Wir machen uns zu Fuß auf den Weg, die Stadt zu erkunden und tauchen ein in das bunte Gewühl des Marktes. Bald nimmt uns der Strom der Pilger auf, der sich im Uhrzeigersinn durch die Gassen rund um den Jokhang-Tempel bewegt.

Immer wieder werden wir, bzw. Tseten, von Tibetern angesprochen, die sie als eine der ihren, die aber doch aus dem Westen kommt, erkennen. Wir werden in dunkle Winkel gezogen und darauf aufmerksam gemacht, daß man hier nicht auf der Straße frei miteinander reden könne.

Dann sehe ich sie auch, die Überwachungskameras. Wenn jemand so unvorsichtig ist, daß er auf offener Straße oder Gasse längere Zeit ein Gespräch führt, so dauert es nicht lange und es steht wie zufällig ein Polizist daneben und hört mit. Wer glaubt, daß die Tibeter, die das Gespräch immer wieder gesucht haben, sich über die Situation beklagen, über ihr Schicksal jammern, der liegt falsch. Sie sind neugierig. Sie wollen wissen, ob wir etwas vom Dalai Lama gehört haben und ob er bald zurückkäme. Sie glauben an das baldige Ende der chinesischen Herrschaft: "So kann es nicht weitergehen!"

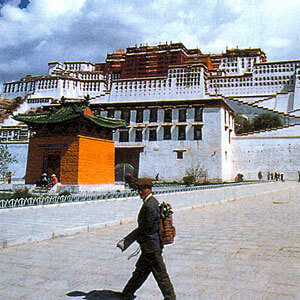

Er wartet auf die Rückkehr des Dalai Lama: der Potala

Die Armut der Tibeter in Lhasa ist nicht zu übersehen. Bauern müssen betteln, weil sie mit den Sommereinkünften nicht über den Winter kommen. In den Hinterhöfen der Restaurants wartet man auf Essenreste. Wir treffen auf einen Vater mit seinem Sohn. Der etwa sechs Jahre alte Bub hat eine schwere Augenentzündung. Als Tseten den Alten fragt, warum er nicht mit seinem Kind zum Arzt ginge oder ins Spital, meinte er nur, das könne er sich nicht leisten. Ob es denn nicht irgendeine soziale Einrichtung gäbe, die sich um Kranke kümmert? Doch, es gäbe einen Arzt, der würde das machen. Der sei so überlaufen von Leuten, die wirklich krank sind.

Ein Jugendlicher, der gebrochenes Englisch spricht, bietet mir seinen Dienst als Führer an. Ich lehne ab, aber wir kommen ins Gespräch und ich frage ihn, ob er in der Schule Englisch gelernt hätte. Er lacht und meint, in Tibet könne er nie zur Schule gehen. Er hätte dieses Englisch in einer tibetischen Schule in Dharamsala gelernt, der nordindischen Stadt, in der die tibetische Exilregierung ihren Sitz hat. Die meisten seiner Freunde seien nicht in die Schule gegangen.

Er selber sei vor zwei Jahren zusammen mit etwa 40 Schulkollegen nach Tibet zurückgekehrt, weil ihre Familie von den Chinesen dazu aufgefordert worden waren. Die Eltern hätten anderenfalls ihre Anstellung in der Verwaltung verloren. Es wurde ihnen zugesagt, alle Kinder bekämen einen adäquaten Ausbildungsplatz in Tibet. Tatsächlich bekam kein einziges Kind den versprochenen Schulplatz. Statt dessen landeten die acht- bis sechzehnjährigen Kinder zwischen drei und zwölf Wochen in einem Gefängnis, wo sie beschimpft, gedemütigt und umerzogen wurden.

Tibetische Kinder, erklärt der junge Mann, hätten kaum Zutritt zu Schulen. Als sich ein Polizist nähert, holt er auffällig einen Türkis aus seiner Hosentasche und bietet ihn mir lachend zum Kauf an. Noch bevor ich irgendeine Antwort geben kann, entfernt er sich. Der Polizist schlendert vorbei und wieder zurück auf seinen Beobachtungsposten.

Ich bin müde, fühle mich erschöpft. Auch Tseten ist wie erschlagen. Wir gehen ins Hotel zurück. Dort setze ich mich in den Empfangsraum und beobachte eine Zeitlang die reisenden Touristen. Die wenigsten, die hier ein und aus gehen, bekommen etwas von der wirklichen Situation mit, habe ich das Gefühl. Für die meisten ist es ein Abenteuer, ein exotischer Stempel im Paß.

Ich beneide sie um ihre naive Unbefangenheit. Auf einem Tisch liegen einige Magazine, darunter ein kommunistisches Pamphlet in englischer Sprache. Ich blätterte darin herum und fand ein Zitat Lenins. "Ein Volk, welches den Gebrauch der Waffe ablehnt, verdient es, als Sklaven behandelt zu werden." Wenn das ihre Richtlinien sind, so ist es kein Wunder, daß die Chinesen vor den friedvollen Tibetern keinen Respekt haben.

Nein, ich bin kein Buddhist, aber ich mag diese Menschen hier am Dach der Welt. Ich mag die Art der Tibeter. Ich mag es, wie sie lachen - trotz allem. Und da liegt auch einer der Unterschiede zu den Chinesen. Sie lachen nicht. Sie lächeln nur. Höchstens. Denn selbst das ist ihnen in Tibet abhanden gekommen.

Ich habe auf dieser vier Wochen dauernden Reise durch Tibet hunderte, ja tausende, lachende Tibeter gesehen und insgesamt drei lachende Chinesen. Zwei davon waren stark besoffen.

Am nächsten Morgen besuchen wir den Potala und am Nachmittag Norbulingka, die Sommerresidenz des Dalai Lama. Die ehemalige. Tseten und ich sprechen immer weniger über das, was wir sehen und hören. Wir ziehen uns zurück und versuchen, jeder für sich, die Dinge zu verarbeiten. Aber es gelingt nicht.

Meine tibetische Begleiterin hat am nächsten Tag einen Nervenzusammenbruch. Wir bleiben den ganzen Tag im Hotelzimmer, trinken Tee und versuchen, über das zu reden, was in uns vorgeht.

Für die nächsten Tage mieten wir einen Jeep mit Fahrer und Guide, um nach Norden zu fahren. Zum Nam Tso, dem zweitgrößten See Tibets.

Yaks im Neuschnee auf Sanddünen

Wir schreiben den 10. Mai 1996. Irgendwo draußen am Land. Ich bin total überwältigt von der Landschaft. Schnee und Gletscher bedecken die Berge überall. Dazwischen unendlich weite Täler, tausende halbwilde Yaks sind wie schwarze Punkte über die unendlichen Ebenen und Hügel verteilt, ebenso Schafe und zottelige Ziegen.

Dazwischen hie und da Zelte von Nomaden. Manchmal sieht man sie unweit von der Straße an einem kleinen Feuer sitzen. Mit einer Kanne, in der sie Wasser für ihren Tee kochen. Die Zeit spielt hier keine Rolle mehr. Alles ist Natur. Große gewaltige Natur.

Ein ekstatisches Gefühl überkommt mich. Doch dann schieben sich plötzlich wieder Bilder von Lhasa dazwischen und dieses schöne Gefühl bricht in sich zusammen. Ich werde depressiv, bin meinen Gefühlen total ausgeliefert. Sie kommen wie in Wellen. Wie die Landschaft, durch die wir fahren.

Wir erreichen einen Paß. Auf 5.200 Metern steigen wir aus, binden Gebetsfahnen an einen Mast und rufen: "Lakije Lho" - Die Götter werden siegen. Hoffentlich, denke ich mir insgeheim.

Vor uns liegt, umrahmt von 7.000 Meter hohen Schneebergen, der riesige Nam Tso. An seinen Ufern Yakherden und Nomaden. Die nächsten beiden Nächte verbringen wir am Ufer des Sees in einem Zelt.

Obwohl die Sonne senkrecht über uns steht, ist es bitter kalt und ich bin froh, meine dicke Daunenjacke mitzuhaben. Ein starker, unaufhörlicher Wind rüttelt an unseren Kleidern und auch am Zelt bis tief in die Nacht hinein. Irgendwann hört der Wind auf und statt dessen beginnt es zu schneien.

Als ich am nächsten Morgen aus dem Zelt steige, sind die Berge ringsum weiß und auf unserem Zelt liegt eine dicke Schicht Reif. Zum Frühstück gibt es das erste Mal die traditionelle Nomadennahrung: Tsampa, geröstetes Gerstenmehl vermischt mit Butter und salzigen Buttertee.

Mir hat Tsampa immer sehr gut geschmeckt, auch noch am letzten Tag, wo ich mich wehmütig von dieser sehr gesunden Speise verabschiedet habe. Anders ging es mir mit dem tibetischen Tee. Dieser hat mir am Anfang sehr gut geschmeckt und ich konnte gar nicht genug davon bekommen. Aber irgendwann nach zwei Wochen hatte ich wohl zuviel davon getrunken und sehnte mich nach einem warmen gezuckerten Getränk. Für mich war der tibetische Tee eher mehr eine Suppe.

Nach dem Frühstück machen wir eine Wanderung. Unweit des Zeltplatzes liegt eingebettet in die Höhlen der Klippen ein Kloster, bewohnt von ein paar Nonnen. Wir besuchen den Tempel. Ich kaufe mir eine von den Nonnen geflochtene Steinschleuder und übe mich darin, Steine auf den See hinauszuschießen. Tseten redet mit einer Nonne und erfährt, daß sie ins Kloster gegangen ist, als sie mit 18 Jahren zwangssterilisiert wurde.

Dann besteigen wir den Berg hinter dem Kloster. Es ist sehr anstrengend, da wir noch nicht gut akklimatisiert sind. Aber als wir auf dem Gipfel stehen, den See zu Füßen mit unserem winzigen Zelt am Ufer und dem tiefblauen Himmel mit seinen leuchtend weißen, sich ständig verändernden Wolkengebilden über uns, kommen wir zur Ruhe. Die Stille, die uns umgibt, tritt auch in unsere Herzen ein. Und für eine halbe Stunde vergessen wir alles Leid und sind einfach nur glücklich.

Symbolträchtiges Geschenk der Chinesen an die Tibeter: "Goldene Kälber"

Am darauffolgenden Tag geht es wieder zurück nach Lhasa. Wir müssen dort noch zwei Tage verbringen, um uns die notwendigen Permits für unsere Reise in den Westen zu besorgen. Auf der Straße nach Lhasa treffen wir auf Kolonnen von Militärtransportwagen. Lastwagen mit Soldaten und Material. Nachdem bereits unendlich viele Armeefahrzeuge an mir vorbeigefahren sind, entschließe ich mich, mit dem Zählen der Fahrzeuge zu beginnen. Ich zähle knapp zweihundert. Mit denen, die vorher schon vorbeigefahren waren, schätze ich auf etwa 300 Militärfahrzeuge, die Richtung Lhasa unterwegs sind. Unser Führer ist sichtlich nervös geworden und meint, da müsse irgend etwas passiert sein. Als wir nach Lhasa kommen, gibt es überall zusätzliche Straßensperren und Kontrollen, in der Stadt angekommen, erfahren wir auch den Grund der Aufregung.

In Ganden, einem der drei größten Klöster Tibets, unweit von Lhasa, sei es zu einer Schießerei gekommen. Eine Militärpatroullie ist ins Kloster marschiert und hat die Mönche aufgefordert, alle Bilder S. H. des 14. Dalai Lama herauszurücken, wozu diese nicht bereit waren. Nachdem die Mönche sich geweigert hatten, diese Bilder herauszurücken, war es zu Handgreiflichkeiten und zu einer Schießerei gekommen, bei der vier Mönche schwer verletzt wurden. Einer ist gestorben.

Dazu muß man vorausschicken, daß Bilder dieses von den Tibetern noch immer anerkannten geistlichen und auch politischen Führers lange Zeit verboten waren. Bis irgendwann die Bestimmungen gelockert wurden und seine Photographien verkauft und auf den Altären stehen durften.

Interessanterweise waren diese Bilder nur bei chinesischen Händlern erhältlich. Nur diese wurden beliefert. Die Chinesen haben also ein gutes Geschäft damit gemacht. Vielleicht war es, weil der Markt gesättigt war, vielleicht auch eine willkürliche Marotte eines Generals oder Bürgermeisters, daß man beschloß, diese Bilder müßten alle wieder eingesammelt werden.

Einen Tag später kommt es in einer der Straßen zu einer großen Menschenansammlung. Wir erfahren, daß die chinesischen Militärs auf einem Lastwagen an die 20 Mönche in Ketten gelegt durch die Straßen fahren. Einerseits um sie zu demütigen, andererseits um der Bevölkerung klarzumachen, was passiert, wenn man sich nicht unterordnet.

Es drängt mich, dorthin zu gehen und Bilder zu machen. Tseten jedoch verfällt in Panik und bittet mich, hierzubleiben. Sie würde es nicht verkraften, so etwas zu sehen. Ich will alleine gehen, doch auch das läßt sie nicht zu, weil sie Angst hat, ich könnte festgenommen werden.

Um meine eigene Person habe ich keine Angst. Daß man mich am nächsten Tag in ein Flugzeug setzt und des Landes verweist, ist das Schlimmste, was mir passieren könnte, denk' ich mir. Aus Rücksicht auf Tseten bleibe ich bei ihr.

17. Mai 1996: Gyantse. Ich bin krank, sehr krank. Auch Tseten ist krank. Wir dürften etwas Schlechtes gegessen haben, in der Nacht bin ich mit Brechdurchfall aufgewacht. Mein Herz rast, mir ist schwindelig. Ich bin apathisch. Wir sind gestern von Lhasa hierher gefahren. Es hatte den ganzen Tag geregnet. Wir kamen sehr spät in dieser wunderschönen Stadt an. Gerade als sich die Wolken lichteten und die Sonne durchkam.

Bis in die fünfziger Jahre war Gyantse Zentrum für Wollwaren und Webarbeiten. Fast alle Einwohner lebten davon. Bis die Grenze zu Nepal geschlossen worden war.

Tseten in unserem Zelt

Wir machen uns noch am Abend nach unserer Ankunft auf, um das berühmte Kloster zu besichtigen. Die Sonne steht tief über dem Horizont und taucht den Klosterbezirk in ein warmes weiches Licht. Von den einst 16 Gebäuden haben nur vier die Kulturrevolution überstanden.

Unmittelbar im Empfangsbereich befindet sich eine häßliche große Steininschrift, auf der geschrieben steht, daß es die Chinesen waren, die dieses Kulturdenkmal für schützenswert und erhaltenswert erklärt und so für die Welt gerettet haben.

Ich denke mir, die haben wirklich keinen Genierer. Wahr ist, daß es die Mönche sind, die an der Restaurierung arbeiteten. Sie erhalten von der Regierung keine Unterstützung und werden in vielen Fällen sogar daran gehindert, daß die Gebäude wieder in ihrem alten Glanz aufgebaut werden. Trotzdem ist es ein Ort, der spüren und ahnen läßt, welche tiefe geistige und spirituelle Konzentration hier über Jahrhunderte praktiziert wurde.

Die Besinnlichkeit wird aber bald durch einen gräßlichen Lärm gestört, der plötzlich über die Stadt hereinbricht. Es sind chinesische Marschmusikklänge, nicht unähnlich unserer Marschmusik, wie sie bei uns überall bekannt ist. Dazu plärrt eine weibliche Stimme Parolen in chinesischer Sprache. Ich erfahre, daß dieses Hörspiel jeden Abend vollzogen wird. Als ich mich umblicke, sehe ich auf einem Hügel mitten in der Stadt eine Säule mit Lautsprechern. Das Ganze dauert etwa zwei Stunden und ist von einer derartigen Lautstärke und Impertinenz, daß wir es auch noch auf unserem Zimmer hören können, nachdem wir ins Gästehaus zurückgekehrt sind.

Am nächsten Tag in der Früh beginnt der Tag wieder mit Blasmusik und der schrillen Frauenstimme, die für alle verkündet, daß wieder ein wunderbarer Morgen angebrochen sei und es ein glückliches Leben wäre, daß wir in einer sehr glücklichen Zeit in einer wunderschönen Welt lebten, und daß die Arbeit auf uns warte, diese wunderschöne Welt noch wunderschöner zu gestalten.

Es sollte nicht das letzte Mal sein, daß wir dieser Propagandamaschine, dieser Lärmbelästigung, diesem akustischem Müll auf unserer Reise durch Tibet begegnen. George Orwell drängt sich auf.

Trotz meines schlechten Befindens fahren wir gegen Mittag weiter. Nur vage nehme ich die Landschaft wahr, die an mir vorbeizieht. Ich wende all meine Instinkte auf, irgendwo ans Ziel zu kommen. Als wir am späten Nachmittag Shigatse erreichen, geht es mir schon etwas besser. Ich habe von Shigatse nicht viel gesehen, denn in Shigatse gibt es nicht viel zu sehen.

Die Stadt ist eine Ausgeburt der Häßlichkeit. Außer einem Klosterbezirk, und selbst dieser ist nur Fassade, steht kein einziges tibetisches Gebäude mehr. Es ist eine Stadt, die irgendwo und nirgendwo sein könnte. Ich bleibe am Zimmer im Hotel und schalte den Fernseher ein.

Ich traue meinen Augen nicht. In den chinesischen Nachrichten erscheint der österreichische Bundeskanzler Franz Vranitzky. Offensichtlich war man sich über etwas einig geworden, denn es sind nur strahlende Gesichter zu sehen. Leider verstehe ich den Sprecher nicht.

Kurze Pause für den Fahrer, den Guide und das vielgeprüfte Auto

Am nächsten Tag geht es weiter zum Kloster Rongbuk am Fuße des Mount Everest bzw. Chomolongma, wie ihn die Tibeter nennen. Das Kloster liegt auf 5.000 Meter in einer Landschaft, wie sie eindrucksvoller nicht sein könnte für jemanden wie mich, der Berge mag.

Wir übernachten in einem Raum, den uns Mönche zur Verfügung stellen, kochen uns eine Suppe und lassen die Stille und Erhabenheit der Berge auf uns wirken. Am nächsten Tag stehe ich um fünf Uhr auf und wandere auf einen kleinen Hügel hinter dem Kloster, bei uns würde man sagen, auf einen Berg. Ich setze mich auf einen Stein und beobachte das Erwachen der Natur.

Ein Mönch, in Decken gehüllt, schlägt einen Gong und langsam lösen sich aus den Häusern und Unterkünften des Klosters Mönche und Nonnen. Sie sind vermummt, um sich vor der Kälte zu schützen und strömen dem Tempel zu.

Die Sonne färbt mit ihren Strahlen die eisigen Schneefelder golden und der bläuliche Dunst in den tiefen Tälern weicht langsam dem Licht. An einem Platz wie diesem, denke ich mir, ist es vielleicht schwer zu leben, aber leicht zu beten. Und ich bedaure, schon bald wieder weiter zu müssen und fühle den Wunsch, eines Tages noch einmal hierher zurückzukehren.

22. Mai. Das Auto ist kaputt - wieder einmal. Der erste Schaden war eine kaputte Zylinderkopfdichtung. Dann gab's irgendeinen Getriebedefekt. Jetzt ist es etwas am Kreuzgelenk. Der Fahrer repariert alles selber. Wir sind irgendwo in einer chinesischen Satellitensiedlung, wo wir ein wichtiges Ersatzteil aufgetrieben haben.

Letzte Nacht konnte ich wieder lange nicht einschlafen. Um die Flut meiner Gedanken einzudämmen, dachte ich an Grün. Zuerst nur an die Farbe Grün, dann an Urwald, an Wärme, an den Regen, den tropischen Regen, an die tropische Sonne. An Afrika dachte ich und an den Kailash.

Wir sind den ganzen Tag über gefahren. Der Wind rüttelt an meinen Nerven. Es gibt kein Entkommen. Das Land, weit, mit riesengroßen flachen Hügeln, hinter denen sich der Himalaya auf der einen und der Transhimalaya auf der anderen Seite auftürmen, bietet keinerlei Schutz. Wir haben das Lager in einem alten verlassenen Schafstall aufgeschlagen.

Es gibt kein Dach. Aber wir sind hier etwas geschützter. Doch immer wieder wird das Zelt von einer Böe erfaßt und Scheiße fliegt durch die Luft, bröselige Schafscheiße.

Ein paar Stunden später: Die Scheiße wurde uns zuviel. Wir bauten das ganze Klump wieder ab, packten alles ins Auto und fuhren weiter.

Gebetsfahnen am Döhma La. Der Pilgerweg um den Kailash führt auf 5700m

Bis zu einem schmutzigen Gästehaus zwischen Manasarovasee und Mount Kailash. Ich bin müde. Es ist aber nicht nur die Höhe, die mir zusetzt. Es ist die ganze Reise, vor allem der Schmutz, die Armut, die Weltabgeschiedenheit, die Entfernung von zuhause, von den Kindern und den Freunden. Wie sehr ich doch schon an meine Welt gewohnt bin. Seit meiner Abreise gibt es kein Wasser, das man trinken könnte, ohne es vorher gekocht zu haben. Immer nur Tee oder Suppe, wenn man Durst hat. Ich bin sehnsüchtig nach meinem Wasser, meiner Quelle, nach meinem Haus. Ich könnte in dieser vegetationslosen Welt auf die Dauer nicht leben.

Die Landschaft ist eindrucksvoll, die Menschen sind lieb und freundlich, dennoch fühle ich mich einsam und nicht mehr lebensfroh.

23. Mai, am Fuße des Kailash: Die Vorbereitungen zur Umwanderung des Berges, die drei Tage dauern wird, sind abgeschlossen. Tseten und ich spazieren ums Lager, eine bunte tibetische Zeltstadt mit Händlern und Mönchen, Kindern und Alten.

Der Tag hat mir gefallen. Ich bin wieder versöhnt mit dem Land. Und mit mir. Die Leute, alle aus religiösen Motiven hergekommen, strömen Kraft und Glaube aus. Viele, die meisten, haben alles geopfert, um hierher zu kommen. Gestern ist ein alter Inder an den Strapazen gestorben. Und zwei Pilger aus Singapur mußten vom Paß heruntergetragen werden. Ich habe Respekt vor dem Unternehmen und bete, daß alles gutgehen wird.

Jedenfalls freue ich mich auf die Bewegung, auf das Gehen, die Tage ohne Auto in der Natur. Acht Stunden Gehen liegen hinter uns. Vor unserem Zelt die Nordwand des heiligsten Berges der Welt. Tseten hat Angst, daß es in der Nacht sehr kalt werden könnte. Ich versichere ihr, daß wir es gut überstehen werden.

Ein bißchen Ausgesetztheit kann nicht schaden. Wir hatten zwar schon viel davon, aber ich bin der Meinung, daß die Kailashumwanderung der Höhepunkt unserer Reise sein sollte. Daher auch der Höhepunkt an Anstrengung und Entbehrung. Aber auch der Höhepunkt an Verbundenheit mit Himmel und Erde.

Die Nordwand des Kailash thront in all ihrer Herrlichkeit und Ebenmäßigkeit vor uns. Ab und zu holt der Wind eine Gischt Schnee vom Gipfel und trägt sie hinein ins abendliche Blau. Das Wetter ist herrlich, aber windig mit starken, fast zornigen Böen. Während unseres Anmarsches hatten wir auch Schneesturm und Regen. Wir haben das Zelt im Schutz eines alten verfallenen Klosters aufgebaut. Neben uns hat eine Pilgerfamilie ihr Lager aufgeschlagen. Wir trinken gemeinsam Tee. Ich fühle mich wohl.

Nächster Abend. Der Paß ist geschafft. Es war eine gewaltige Anstrengung. Oft hatte ich das Gefühl, ohnmächtig zu werden. Besonders auf den letzten 200 Höhenmetern. Um so schöner war das Gefühl, als wir oben waren. Wir verbrachten wohl eine Stunde dort. Ich konnte mich gar nicht satt sehen an den vielen Pilgern. Manche mochten acht oder zehn Jahre alt sein. Andere waren uralt. An den Trachten, die sie trugen, konnte man erkennen, daß sie von überall herkamen. Aus Kham, aus Arndo, aus Kyrong, aus Phurang, aus Lhasa. Da waren Mütter, die zweijährige Kinder am Rücken trugen. Die meisten von ihnen hatten nur Leinenturnschuhe an und es waren einige darunter, die den über 50 Kilometer langen Weg mit ihrem Körper ausmaßen.

Irgendwo im Westen Tibets

Und alle lachten sie und riefen Gebete gegen den Himmel und gegen den Berg, auf daß er sie erhöre, ihrem Dalai Lama ein langes Leben beschere und Tibet befreie. Wir verbrachten wohl eine Stunde dort, dann ging es hinunter. Zuerst mit dem schönen Gefühl im Rücken, das Schwierigste geschafft zu haben, eine wunderschöne Landschaft vor Augen und dann mit Fortdauer immer mehr wie in Trance, einen Fuß vor den anderen setzend, über Steine springend, Flüsse überquerend, bis wir um sechs Uhr abends todmüde beim Milarepakloster ankamen.

25. Mai. Wir sind wieder in Darchen, dem Ausgangspunkt unserer Umrundung angekommen. Ein paar Lastwagen und Jeeps stehen herum. Die Mittagssonne reicht nicht aus, mich zu wärmen. Obwohl kaum ein Wind geht, sitze ich hier mit der Daunenjacke und mit der Haube. Ab und zu hinkt einer über den Hof. Opfer der Umrundung des Kailash.

Nächster Tag, 8 Uhr morgens am Manasarovarsee. Wir haben unser Zelt unweit von heißen Quellen aufgeschlagen. Und heute morgen will ich ein Bad nehmen. Das Wasser dampft vor sich hin, es riecht nach Schwefel. Es riecht wie im Kurhotel zuhause in Goisern.

Ein zotteliger schwarzer Esel lehnt faul an einer Wand und genießt die Morgensonne. Die Spitze des Kailash ragt hinter einem braunen, langgestreckten Hügel hervor und aus der Ofenröhre des Lehmbaues hinter uns quillt Rauch von getrocknetem Dung, dem üblichen tibetischen Heizmaterial. Meine Finger sind klamm, bis ich sie in das heiße Wasser tauche.

Irgendwo im Westen auf der Rückfahrt. Ich krieche aus dem Schlafsack und öffne das Zelt. Vor mir liegt eine phantastische Landschaft aus Grassteppe, dunkelblauen kleinen Seen und riesigen Sanddünen, hinter denen sich die Schneeberge des Himalaya erheben.

2. Juni, im Grenzort Zhangmu. Zum Frühstück

gibt es noch ein letztes Mal Tsampa. Ich habe ein gespaltenes Gefühl

in meiner Brust. Einerseits spüre ich Erleichterung und Freude, die

Anstrengungen und Entbehrungen hinter mir zu haben. Andererseits bin

ich traurig, dieses Land hinter mir zu lassen. Nicht zuletzt, weil

es sehr ungewiß ist, ob ich jemals wieder hierher zurückkehren werde.